「少し歩くと脚がしびれて止まってしまう」「前かがみで休むとまた歩ける」「買い物カートを押していると楽」——もし思い当たるなら、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)の可能性があります。

一方で、

・年齢のせいだから仕方ない

・腰の筋トレだけやれば治る

・痛み止めで様子見するしかない

といった“よくあるイメージ”も耳にします。

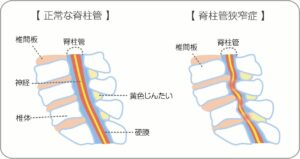

実際には、これは神経の通り道(脊柱管)が狭くなって神経や血流が圧迫されることで起こる症状のまとまりです。正しく理解すると、日常生活での工夫や保存療法で「歩ける距離を伸ばす」などの改善を目指せるケースが少なくありません。ここではまず、症状の特徴と原因をわかりやすく整理します。

① 一般的な解説(原因・症状)

腰部脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る「脊柱管」という神経の通り道が、加齢や長年の負担により狭くなり、その中を走る脊髄や馬尾神経、神経根が圧迫されて発症します。

原因としては以下が挙げられます。

◯加齢による椎間板の変性・膨隆

◯黄靭帯の肥厚(靭帯が厚く硬くなる)

◯椎間関節の変形性変化による骨の突出

◯過去の外傷や手術による構造変化

こうした変化が組み合わさることで脊柱管が徐々に狭まり、神経や血管の通り道が圧迫されます。

特徴的な症状

◯間欠性跛行(歩き続けると足にしびれや痛み、脱力が出て立ち止まると回復する)

◯腰やお尻、太もも、ふくらはぎの痛み・しびれ

◯足の冷感、感覚鈍麻(触れても感覚が鈍い)

◯前かがみや椅子に座ると楽になる(自転車は乗れるが歩きはつらい)

〜反ると悪化・前屈みで軽減する理由〜

腰を反らすと脊柱管がさらに狭くなり、神経への圧迫と血流障害が強くなるため症状が悪化します。

逆に前屈みになると脊柱管が広がり、圧迫が一時的に軽減されるため、症状が楽になります。

この姿勢による変化は診断の参考にもされるほど、典型的な特徴です。

一般的な治療と施術・予後

医療機関での治療

◯薬物療法(消炎鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬、血流改善薬)

◯神経ブロック注射(硬膜外ブロックなど)

◯装具療法(腰部コルセット)

◯外科手術(脊柱管拡大術、椎弓切除術など)

保存療法の重要性

手術を必要としない場合、日常生活の工夫や運動療法で症状の進行を抑え、生活の質を保つことが可能です。特に、骨盤〜腰椎の可動性維持、股関節・下肢の柔軟性向上、体幹筋の適切な強化は有効とされています。

予後

保存療法で安定するケースも多くありますが、神経症状が進行すると歩行距離が大幅に短くなったり、排尿障害などの重い症状が出ることもあります。そのため、悪化のサインを見逃さず、早めの対応が重要です。

レッドフラッグ(危険なサイン)

以下の症状がある場合は、脊柱管狭窄症以外の重篤な疾患や、神経障害が急速に進行している可能性があります。自己判断せず、直ちに医療機関を受診してください。

◯両足に急激に広がるしびれや感覚麻痺

◯急な歩行困難、足の力が入らない

◯排尿・排便障害(尿が出にくい、漏れる、便秘が急に悪化など)

◯発熱を伴う腰痛

◯がんの既往や原因不明の体重減少を伴う腰痛

③当院の脊柱管狭窄症への考え方とアプローチ

この病態でまず重要なのは、レッドフラッグを見逃さないことです。

疑わしい状態が見られる場合は、すぐに病院での受診をお願いしています。

(どんな症状でも、病院での“診断”を経たうえで施術を行う方が、安全かつ効果的です)

脊柱管狭窄症は前述の通り、神経の通り道が何らかの原因で圧迫されることで起こると考えられています。

当院で行う鍼灸・整体のポイントは大きく分けて2つです。

(1) 痛み・しびれを起こしにくい姿勢バランスを目指す(神経の圧迫が起こりにくい状態を作る)

(2) 痛みやしびれを伝える神経を抑制し、症状緩和を目指す

まずは(1)からご説明します。

脊柱管狭窄症の代表的な特徴として、腰椎の後屈(反る動作)によって症状が増悪し、前屈みになると症状が楽になることがあります。

これは、反る動作によって脊柱管が狭くなり、神経への圧迫が強まるためです。逆に前屈姿勢では脊柱管が広がり、圧迫が一時的に軽減されることが理由です。

実際、狭窄症の患者様は反ろうとしていなくても、姿勢のバランスが腰の反りを強調してしまっている場合が多く、これが歩行などの動作によって症状を悪化させる要因になりやすくなります。

こういった姿勢の改善には「体幹の筋肉をつけて安定させる」ことが有効とされています。

しかし、いくら体幹の筋肉を鍛えても、使える状態でなければ十分に機能しません。

例えば、体幹の機能のうち蓋の役割となる横隔膜が

肋骨が開きすぎているとうまく機能しないので体幹の機能を保つことが難しくなります。

このような状態でプランクなどの体幹トレをしても成果は出にくいと考えられます。

姿勢のバランスは、その方にとって“現状で都合の良い形”になっています。

このバランスを変えるには、現状そのものを調整し、腰の反りを強調する必要のない安定した体幹バランスが取れる姿勢にすることが必要です。

当院では、このような姿勢の調整と体幹トレーニングなどのエクササイズを組み合わせ、痛みやしびれの出にくい姿勢バランスを目指します。

⑵痛み痺れを伝える神経を抑制し症状緩和を目指す

このブロックでは鍼による痛み痺れの改善を中心にご紹介します。

鍼は、筋肉をほぐすだけでなく、「神経の興奮を落ち着かせる」働きがあります。

脊柱管狭窄症では、神経の通り道が狭くなることで神経が圧迫され、炎症や過敏な状態が続きやすくなります。このとき、神経は“痛みやしびれを伝える信号”を過剰に発してしまうやすく強い不快感が、より出やすくなります。

鍼を行うと、皮膚や筋肉の感覚神経を通して脊髄や脳に刺激が届きます。

この刺激によって脳や脊髄で「痛みを抑える物質(エンドルフィン・セロトニンなど)」が分泌され、同時に過剰に反応している神経の活動が落ち着くことが、研究によって報告されています。

いわば、鍼は“痛み信号のボリューム”を下げるスイッチの役割を果たしてくれるのです。

脊柱管狭窄症での具体的な例

神経の圧迫そのものを完全に取り除くことは施術だけでは難しいですが、神経の過敏さを鍼で落ち着かせることで、同じ動作をしても症状が出にくくなったり、症状が出ても回復が早くなったりすることがあります。

筋緊張の緩和と血流改善

また、脊柱管狭窄症では、痛みやしびれをかばうために腰やお尻、太ももの筋肉が硬くなりやすく、これがさらに血流を悪くし、神経や筋肉への酸素・栄養の供給を妨げ、症状の悪化に影響します。

この悪循環を改善するために鍼では、筋肉の奥まで直接刺激を狙い、筋のこわばりをゆるめ、血流促進を促します。

血流が改善することで、炎症物質や老廃物が排出されやすくなり、回復環境が整うことも大きな利点です。

当院では、痛みやしびれが出ている部位だけでなく、その神経の通り道や関連する筋肉にも鍼を行い、神経の興奮を鎮めながら筋緊張を緩め、血流を回復させることを同時に行います。

これにより、脊柱管狭窄症による痛み痺れの緩和を目指します。

IMG_6490 ←(施術風景動画)

まとめ

脊柱管狭窄症は、放置しても自然に改善することは少なく、症状が悪化すると日常生活に大きな支障をきたします。

ただし、適切な検査と診断を受けたうえで、体の使い方や筋肉・神経へのアプローチを組み合わせれば、症状の緩和や生活の質の向上は十分に目指せます。

当院では、姿勢や動作のバランスを整え、鍼で神経の興奮を抑え、筋緊張や血流を改善することで、痛みやしびれが出にくい状態へ導く施術を行っています。

病院での治療と併用しながら進められる安全な方法ですので、「この先どうなるか不安」「少しでも快適に歩けるようになりたい」という方は、一度ご相談ください。

横浜市都筑区

JR鴨居駅徒歩15分

ららぽーと横浜向かい

ティップネス鴨居内にある鍼灸・整体院

ボディケアルーム・鍼灸院 鴨居

野口 翔太

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

YouTube🎥も配信してます☺️

誰かの何かのヒントになるように‼️

一生懸命配信しております🫡

動画のご視聴・チャンネル登録

ぜひよろしくお願いします!!!!

https://youtube.com/@bodycare-room-kamoi